重松研究室 活動記録

2019年

| 2019年 月 日 |

活 動 内 容(学年は当時のものです。) 文責 重松 | |||||||||||||||||

| 4月5日(水) 新学期のスタート |

|

|||||||||||||||||

| 3月20日(水) 卒業式 |

|

|||||||||||||||||

| 2月6日(水) 卒業研究発表会 |

|

|||||||||||||||||

2018年

| 2016年 月 日 |

活 動 内 容(学年は当時のものです。) 文責 重松 | |||||||

|

||||||||

2017年

| 2017年 月 日 |

活 動 内 容(学年は当時のものです。) 文責 重松 | ||||||||||||||||||||||||||

| 11月23日(木)-24日(金) 日本結晶学会 |

|

||||||||||||||||||||||||||

| 11月25日(土) 山口きらめき企業の魅力発見フェア2017(Jobフェア) |

|

||||||||||||||||||||||||||

| 11月12日(日) サイエンスワールド |

|

||||||||||||||||||||||||||

| 11月10日(金)環境・エネルギー講演会講師 |

|

||||||||||||||||||||||||||

| 10月25日(水) COC+ バスツワー |

|

||||||||||||||||||||||||||

| 10月3日(火) JICA アフリカ青年研修講師 |

|

||||||||||||||||||||||||||

| 9月11日(月)-12日(火) 合宿研修 |

後日、追加。 | ||||||||||||||||||||||||||

| 9月9日(土)-10日(日) 下関サイエンスフェスティバル |

後日、追加。 | ||||||||||||||||||||||||||

| 8月26日(土) 教師力アップセミナー |

|

||||||||||||||||||||||||||

| 8月23日(水) COC+ バスツワー |

|

||||||||||||||||||||||||||

| 8月11日(木) 科学教室 講師 |

|

||||||||||||||||||||||||||

| 8月5日(土) 課題解決型インターンシップ |

|

||||||||||||||||||||||||||

| 7月25日(火) 環境・エネルギー講演会講師 |

|

||||||||||||||||||||||||||

| 6月27日(火) サイエンスワールド事前講習会 |

|

||||||||||||||||||||||||||

| 6月22日(木) 下関西高等学校 |

|

||||||||||||||||||||||||||

| 6月14日(水) COC+ バスツワー |

|

||||||||||||||||||||||||||

| 6月3日(土), 4日(日), 10日(土) YFL育成プログラム 集中講義「経済と法3」 |

|

||||||||||||||||||||||||||

| 3月21日(火) 卒業式 |

|

||||||||||||||||||||||||||

| 2月26日(日) 研究会 |

|

||||||||||||||||||||||||||

| 2月13日(月) 卒業研究発表会 |

|

||||||||||||||||||||||||||

| 2月10日(金) 下関西高等学校 |

|

||||||||||||||||||||||||||

| 1月24日(火) エネルギーセミナー |

|

||||||||||||||||||||||||||

| 1月16日(月) 環境・エネルギー講演会講師 |

|

||||||||||||||||||||||||||

2016年

| 2016年 月 日 |

活 動 内 容(学年は当時のものです。) 文責 重松 | |||||||||||||||||||||

| 12月18日(日) 公開授業 |

|

|||||||||||||||||||||

| 12月6日(日) 周南ゆめ物語~かがくスクウェア~ |

|

|||||||||||||||||||||

| 11月17日(木)-20日(日) 学会と研究会 |

|

|||||||||||||||||||||

| 11月6日(火) サイエンスワールド |

|

|||||||||||||||||||||

| 9月13日(火) 環境・エネルギー講演会講師 |

|

|||||||||||||||||||||

| 9月10日(土)-11日(日) 下関サイエンスフェスティバル |

|

|||||||||||||||||||||

| 8月26日(金) 研究会 |

|

|||||||||||||||||||||

| 8月20日(土) 科学教室 講師 |

|

|||||||||||||||||||||

| 8月6日(土) オープンキャンパス |

|

|||||||||||||||||||||

| 7月26日(火) 科学教室 講師 |

|

|||||||||||||||||||||

| 6月19日(日)-22(水) 学会 |

|

|||||||||||||||||||||

| 6月18日(土) 夜の会 |

|

|||||||||||||||||||||

| 6月2日(木) 下関西高等学校 |

|

|||||||||||||||||||||

| 5月19日(木) 施設見学会 |

|

|||||||||||||||||||||

| 4月28日(水) 夜の会 |

|

|||||||||||||||||||||

| 2月12日(水) 卒業研究発表会 |

|

|||||||||||||||||||||

| 2月12日(水) 下関西高等学校 |

|

|||||||||||||||||||||

| 2月10日(水) フライス盤設置 |

|

|||||||||||||||||||||

| 1月9日(月) 重松研 新配属1名 |

|

|||||||||||||||||||||

2015年

| 2015年 月 日 |

活 動 内 容(学年は当時のものです。) 文責 重松 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 12月6日(日) 卒業研究中間発表会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 10月26日(月) 環境・エネルギー講演会講師 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 10月18日(日) サイエンスワールド |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 10月9日(金) サイエンスワールド事前講習会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 9月24日(木) 下関西高等学校 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 9月12日(土)-13日(日) 下関サイエンスフェスタ |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 9月3日(木)-4日(金) 学外研修 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8月30日(土) 夜の会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8月22日(土) 教員のためのエネルギー環境教育実践講座 開催 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8月21日(金) 物質構造解析研究会第7回討論会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8月8日(土) 市民講座 講師 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 7月19日(日) 科学教室 講師 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2月24日(火) 学部附属共同プロジェクト発表会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2月16日(月)-22日(日) カンボジア |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2月15日(日) サイエンス教室 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2月13日(金) 下関西高等学校 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1月12日(月) 重松研 新配属2名 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2014年

| 2014年 月 日 |

活 動 内 容(学年は当時のものです。) 文責 重松 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月27日(木) 中学生 来校 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月22日(土) 公開講座 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月6日(木) 論文掲載 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月1日(土) 夜の会・お祝い会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 10月25日(金) 環境・エネルギー講演会講師 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 10月19日(日) サイエンスワールド |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 7月23日(水) 科学教室 講師 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 3月20日(木) 卒業式・修了式 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 3月18日(火) 夜の会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 3月16日(日) サイエンス教室 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 2月28日(金) 学部附属共同プロジェクト発表会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 2月19日(水) 夜の会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 2月13日(木) 卒業論文・修士論文発表会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 1月31日(金)-2月1日(土) 兵庫教育大学視察 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

2013年

| 2013年 月 日 |

活 動 内 容(学年は当時のものです。) 文責 重松 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月30日(土) 中間発表会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月28日(木) 中学生 来校 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 10月30日(水) エネルギー環境関連施設研修会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 10月28日(月)ー29(火) 国際会議への参加 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 10月25日(金) 環境・エネルギー講演会講師 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 10月22日(火) ちょっと休憩 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 10月20日(日) サイエンスワールド |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 9月25日(水)-28日(土) 日本物理学会へ参加 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8月30日(金) 重松研 夜の会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8月3日(土) オープンキャンパス |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 7月21日(日) 科学教室 講師 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4月1日(月) 新学期スタート |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3月30日(土) 重松研 夜の会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3月5日(火)-8日(金) 共同研究 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3月1日(金) 物質構造解析研究会第5回討論会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2月27日(金) 学部附属 研究発表会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2月19日(火) 誕生日 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2月13日(水) 卒業論文・修士論文発表会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2012年

| 2012年 月 日 |

活 動 内 容(学年は当時のものです。) 文責 重松 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 12月27日(木) 重松研 夜の会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 12月10日(月)、11日(火) 学会&重松研OG会in 神戸 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月18日(日)、19日(月) 学部附属共同プロジェクト |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 11月17日(土) 中間発表会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 10月28日(日) サイエンスワールド |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 10月26日(金) バター作り |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 10月24日(水) 誕生日 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 10月9日(火) 3都市・3大学国際シンポジウム |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 9月20日(木) 環境・エネルギー講演会講師 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8月28日(火) 環境・エネルギー講演会講師 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8月24日(金) 教員免許更新講習会講師 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8月4日(土) オープンキャンパス |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8月3日(金) 重松研 夜の会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 7月31日(火)-8月1日(水) 青少年のための科学の祭典 講師 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 7月28日(土) 学術講演会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 7月15日(日) 原純一郎先生を囲む会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 7月14日(土) 山口大学理学部同窓会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 7月12日(木) 誕生会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 7月8日(日) 学外自然学習 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5月14日(月)‐16日(水) 実験 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5月12日(土) 工作クラブ(教材作製) |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4月29日(日) 退職記念事業 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4月5日(木) 夜桜&学生部屋 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4月2日(月) 重松研 夜の会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4月2日(月) 新学期スタート |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3月25日(日) 重松研 夜の会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3月24日(土) 公開講座 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3月21日(水) 卒業式 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3月2日(金) 物質構造解析研究会第4回討論会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2月27日(月)-3月1日(木) 共同研究 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2月22日(木) FD研修会講師 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2月17日(日) 卒業論文発表会 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2011年

| 2011年 月 日 |

活 動 内 容(学年は当時のものです。) 文責 重松 | ||||||||||||||||

| 12月27日(火) 重松研 夜の会 |

|

||||||||||||||||

| 12月26日(月) エネルギー関係施設見学研修 |

|

||||||||||||||||

| 12月25日(日) 理科ちゃぶ研修会 |

|

||||||||||||||||

| 12月10日(土)-11日(日) 誘電体セミナー |

|

||||||||||||||||

| 12月10日(土) 重松研究室同窓会 |

|

||||||||||||||||

| 11月20日(日)-24日(木) 1st AOCNS |

|

||||||||||||||||

| 11月9日(水) 卒論・修論中間発表会 |

|

||||||||||||||||

| 10月30日(日) サイエンスワールド |

|

||||||||||||||||

| 10月29日(土) 喜び!! |

|

||||||||||||||||

| 10月21日(金) 研究紀要 |

|

||||||||||||||||

| 10月17日(月) 教育実習査定授業 |

|

||||||||||||||||

| 10月16日(日) サイエンスワールド |

|

||||||||||||||||

| 9月26日(月) 教材開発 |

|

||||||||||||||||

| 9月5日(月)-6日(火) 学外研修 |

|

||||||||||||||||

| 9月1日(木) エネルギー環境教育 |

|

||||||||||||||||

| 8月6日(土) オープンキャンパス |

|

||||||||||||||||

| 8月4日(木)-5日(金) 科学教室 |

|

||||||||||||||||

| 8月2日(水) 重松研 夜の会 |

|

||||||||||||||||

| 7月26日(火) 自由研究おたすけ隊 |

|

||||||||||||||||

| 7月13日(水) 誕生会 |

|

||||||||||||||||

| 7月12日(火) 附属中学校での活動 |

|

||||||||||||||||

| 5月11日(水) 研究室ゼミ |

|

||||||||||||||||

| 4月20日(水) 研究紀要 |

|

||||||||||||||||

| 4月18日(月) 重松研 夜の会 |

|

||||||||||||||||

| 4月13日(水) 平成23年度重松研究室フルメンバー |

|

||||||||||||||||

| 3月25日(木) 重松研 夜の会 |

|

||||||||||||||||

| 3月22日(火) 卒業式 |

|

||||||||||||||||

| 3月17日(木) 研究室配属2 |

|

||||||||||||||||

| 3月16日(水) 研究室でランチ |

|

||||||||||||||||

| 3月7日(月)-10日(木) 共同研究 |

|

||||||||||||||||

| 3月4日(金) 研究会 |

|

||||||||||||||||

| 2月26日(土) 研修会 |

|

||||||||||||||||

| 2月24日(木) 研究室配属 |

|

||||||||||||||||

| 2月21日(月) 謝恩会 |

|

||||||||||||||||

| 2月15日(火) 卒業論文発表会 |

|

||||||||||||||||

2月11日(金) 「ちゃぶ台理科ネット」座談会 |

|

||||||||||||||||

| 2月10日(木) 出雲市 広報誌 |

|

||||||||||||||||

| 2月2日(水)-4日(金) SPring-8での放射光実験 |

|

||||||||||||||||

2010年

| 2010年 月 日 |

活 動 内 容(学年は当時のものです。) 文責 重松 | ||||||||||||||||

| 12月26日(日)理科ちゃぶ研修会 |

|

||||||||||||||||

| 12月22日(水)卒業研究中間発表会2 |

|

||||||||||||||||

| 12月9日(木)-11日(土) 日本中性子科学学会 |

|

||||||||||||||||

| 12月8日(水) 卒業研究中間発表会 |

|

||||||||||||||||

| 12月4日(土) 理科教育学会発表 |

|

||||||||||||||||

| 11月23日(火) エネルギー関係施設見学研修 |

|

||||||||||||||||

| 11月19日(金)-20日(土) 卒業生 来山 |

|

||||||||||||||||

| 11月18日(木) 環境・エネルギー講演会 講師 |

|

||||||||||||||||

| 11月4日(木)-8日(月) 日本原子力研究開発機構 |

|

||||||||||||||||

| 10月28日(木)-30日(日) 分子研 |

|

||||||||||||||||

| 10月27日(水) 環境・エネルギー講演会 講師 |

|

||||||||||||||||

| 10月8日(金)-9日(土) エネルギー関係施設見学会・研修会 |

|

||||||||||||||||

| 9月27日(月) 柳井火力発電所及び上関原子力発電所建設予定地 見学研修会 |

|

||||||||||||||||

| 8月24日(火) 教員免許状更新講習 講師 |

|

||||||||||||||||

| 8月21日(土) 退職記念パーティー |

|

||||||||||||||||

| 8月17日(火)-18日(水) 青少年のための科学の祭典 講師 |

|

||||||||||||||||

| 8月12日(木) 教員研修会 講師 |

|

||||||||||||||||

| 8月7日(土) オープンキャンパス |

|

||||||||||||||||

| 8月2日(月) S先生重松研究室に加入! |

|

||||||||||||||||

| 7月31日(土) 外部講師 |

|

||||||||||||||||

| 7月12日(月) 誕生日 |

|

||||||||||||||||

| 7月12日(月) 外部講師 |

|

||||||||||||||||

| 7月8日(木) 紀要 |

|

||||||||||||||||

| 7月8日(木) 外部講師 |

|

||||||||||||||||

| 6月30日(水) 助成金採択 |

|

||||||||||||||||

| 6月20日(日)-24日(木) 国際会議へ参加 |

|

||||||||||||||||

| 4月8日(木) 新年度始動 |

|

||||||||||||||||

| 3月27日(土) カフェ部の活動 |

|

||||||||||||||||

| 3月20日(土)-21日(日) 重松研究室同窓会 |

|

||||||||||||||||

| 3月15日(月) 引っ越しスタート |

|

||||||||||||||||

| 3月13日(木) 退職記念パーティー |

|

||||||||||||||||

| 3月10日(木)-13(土) 東工大にて共同研究 |

|

||||||||||||||||

| 3月5日(金) 研究会 |

|

||||||||||||||||

| 2月15日(月) 研究室配属 |

|

||||||||||||||||

| 2月13日(土) 理数系教員養成拠点構築事業最終報告会 |

|

||||||||||||||||

| 2月12日(金) 島根大学教育学部松本研究室メンバー来山 |

|

||||||||||||||||

| 2月11日(木) エネルギー関連施設見学会 |

|

||||||||||||||||

| 2月10日(水) 卒論・修論発表会 |

|

||||||||||||||||

| 1月23日(土)-25日(月) SPring-8での放射光実験 |

|

||||||||||||||||

| 1月20日(水) 奨励金採択 |

|

||||||||||||||||

| 1月5日(火)-7日(木) 島根大学との合同研修会 |

|

||||||||||||||||

2009年

| 2009年 月 日 |

活 動 内 容(学年は当時のものです。) 文責 重松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

12月28日(月) 忘年会(焼き肉パーティー) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

12月26日(土) 中間報告会 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

12月24日(木) クリスマスイブ |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

12月14日(月) 中国地域エネルギー環境教育研究会事業打合せ会議 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

12月9日(水)-11日(金) 日本中性子科学会第9回年会(いばらき量子ビーム研究センター) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

11月21日(土)-23日(月) 集中講義 (島根大学教育学部) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

9月12日(土) 重松研OB& OG、山口に来る |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

9月3日(木)-4日(金) 国立山口徳地青少年の家 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

9月2日(水) 少しずつ........ |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

8月10日(月) -11日(火) 夏季教員研修会講師 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

8月8日(土) -9日(日) 科学教室 (出雲科学館) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

8月4日(火) -7日(金) 集中講義 (島根県立大学短期大学部) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7月26日(日) 学外研修 (防府市青少年科学館) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7月4日(土) -6日(月) 集中講義 (島根大学教育学部) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6月17日(水) 教育学部棟耐震改修スタート |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 6月 マツダ事業助成 採択 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5月22日(金) -29日(金) 日本原子力研究所での実験 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5月2日(土)-4(月) 島根大学へ |

島根大学教育学部において、環境寺子屋プロジェクトに関係する児童・学生に対する理科教育支援活動を実施した。さらに当プロジェクト活動に関する打ち合わせも行いました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4月一杯 山口大学へ |

山口大学に乗り込んで来ました。1ヶ月は引っ越しの片付け、新しい講義の準備、新しい環境への対応であっという間に時間が経ちました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3月25日(水) 卒業式・修了式 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3月21日(土) お引越し準備 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3月16日(月) お引越し準備 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3月6日(金) 特別研究経費発表会 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2月18日(水)-3月5日(木) 海外研修 |

学部のサバティカル研修として、約2週間ヨーロッパへ行ってきました。パリ(フランス)、チューリッヒ(スイス)、アーヘン(ドイツ)とまわり、大学機関・研究機関・教育機関を訪問しました。研究に関する議論、ワークショップへの参加、施設見学等を行い、非常に有意義な時間を過ごすことができました。特に、チューリッヒ工科大学のSchönfeld先生、アーヘン大学のKlemradt先生並びに研究室の皆様には大変お世話になりました。どうもありがとうございました。 (ここでは第一報のみとし、将来、詳細な情報を掲載したいと思います。写真も風景画のみとさせてください。しばらく、お待ちください。)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2月14日(土) 卒業研究・修士論文発表会 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2月4日(水)-5日(木) 筑波大学 非常勤講師 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1月27日(火) 出前講義(平成20年度理科支援員等配置事業に係る特別講義) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1月24日(土) 卒業生・谷口君来松 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1月21日(水) 出前講義(平成20年度理科支援員等配置事業に係る特別講義) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1月13日(火) 選択理科(附属中学校) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1月11日(日) GP(環境寺子屋)始動 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2008年

| 2008年 月 日 |

活 動 内 容(学年は当時のものです。) 文責 重松 | |||||||||||||||||

| 12月25日(木) 研究室クリスマス会 |

|

|||||||||||||||||

| 12月15日(月) 飯南町立頓原小学校 |

|

|||||||||||||||||

| 12月1日(月) -2日(火) 日本中性子科学会(名古屋大学) |

|

|||||||||||||||||

| 11月15日(土) 日本理科教育学会&オープンキャンパス |

|

|||||||||||||||||

11月6日(木) -12日(水) 日本原子力研究所での実験 |

|

|||||||||||||||||

10月30日(木)-11月1日(土) 高大連携事業 |

|

|||||||||||||||||

10月29日(水) 教育実習 |

|

|||||||||||||||||

10月25日(土) 「放射性廃棄物の地層処分に関する、地域ワークショップ」 |

|

|||||||||||||||||

10月16日(木) -17日(金) 科学作品展審査会 |

|

|||||||||||||||||

10月6日(月) -8日(水) 山口大学での共同研究 |

|

|||||||||||||||||

10月1日(水) B4&M2中間発表会 |

|

|||||||||||||||||

9月21日(日) 教員を目指す大学生のための教材開発・実践サークルにおける体験活動 |

|

|||||||||||||||||

9月4日(木) 学生支援プログラムの採択 |

「環境」や「地域連携」をキーワードとして活動を展開している学生主体の魅力あるフィールド学習を支援・推進することを目的とした学内教育支援「学生によるフィールド学習支援プログラム」に、野々村さんを代表とする『理科教員を目指す大学生によるエネルギー環境教育PDCAサイクル活動』が採択されました。大学から予算を頂き、今年度、学生主体の教育活動を行います。代表の野々村さん(B4)の他、重松研究室の野村君(M2)、高田君(B3)もメンバーに加わっており、さらに重松も活動の推薦者及び指導教員として参加します。 開発した教材・教育プログラムは県外の高等学校での教育実践も計画しており、活発に活動したいと思っています。 (補足)「学生によるフィールド学習支援プログラム」とは文部科学省の特別教育研究経費「島根の人と自然に学ぶフィールド学習教育プログラムの構築 -島根大学から世界が見える教育の展開-」の一環として行われている学内事業です。 |

|||||||||||||||||

| 8月21日(木) -9月2日(火) 日本原子力研究所での実験 |

|

|||||||||||||||||

| 8月8日(金) 丸椅子到着 |

|

|||||||||||||||||

| 8月7日(木) オープン キャンパス |

|

|||||||||||||||||

| 8月4日(火) 環境整備 |

|

|||||||||||||||||

| 7月 マツダ事業助成 採択 |

|

|||||||||||||||||

| 6月24日(火) 高田慧君 歓迎会 |

|

|||||||||||||||||

| 6月21日(土) 7月5日(土) 科学教室 での指導 |

|

|||||||||||||||||

| 5月17日(土) 太陽光発電システム完成 |

|

|||||||||||||||||

| 3月25日(火) 卒業式 |

|

|||||||||||||||||

| 3月20日(木) エネルギー関係施設見学・研修会 |

|

|||||||||||||||||

| 2月29日(金) 学生フォーラム |

|

|||||||||||||||||

| 2月9日(土) 卒論発表会 |

|

|||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| ◇トップページへ◇ | |||

1.jpg)

1.jpg)

1.jpg)

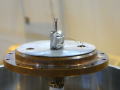

← 重松の実験風景

← 重松の実験風景

← 吉岡君のポスター発表

← 吉岡君のポスター発表

すみません。きちんと写っているのは2枚でした

すみません。きちんと写っているのは2枚でした

(注)写真は数年前のものです。

(注)写真は数年前のものです。